이야기

역경 속 피어난 믿음의 꽃

장성진 권사는 영양 일월에서 7남매 중 한 명으로 태어났습니다. 스무 살이 되던 해, 부모님의 뜻에 따라 흥구리로 시집을 오게 되었으나, 결혼 후 그녀의 삶은 곤궁의 연속이었습니다. 밥 짓기, 물 긷기, 손이 얼어붙도록 찬물에 빨래하기 등 온갖 집안일을 도맡아 해야 했습니다. 당시 흥구리는 100가구가 넘는 대촌으로, 한 집에 6~7명, 많게는 10명에 달하는 아이들을 키우는 것이 흔한 일이었습니다. 담배, 고추, 벼, 보리, 콩 등 모든 종류의 농사를 인력으로 직접 지으며 자녀 다섯 명(2남 3녀)을 키워야 했기에, 젊은 시절의 가장 큰 어려움은 경제적 궁핍과 고된 노동이었다고 전했습니다. 장을 보기 위해 아기를 업고 보따리를 이고 4km 떨어진 진보까지 걸어 다녀야 할 만큼 고단한 삶을 살았으며, 그녀의 고생 담은 책 10권으로도 부족하다고 말했습니다.

믿음 여정: 100년 삶의 생생한 간증

성법동에서 태어나 100여 년 가까이 이곳에서 살아온 장두이 권사님은 이 동네의 역사를 누구보다 잘 알고 계십니다. 어릴 적부터 성법교회를 다녔던 권사님은 일제강점기의 혹독한 시기를 직접 겪었습니다. 당시 일본인들이 모든 것을 빼앗아가는 바람에 삶의 터전을 잃고 포항으로 이사를 가야만 했습니다. 그렇게 잠시 고향을 떠났다가 해방 이후 19살이 되던 해 다시 성법동으로 돌아오셨습니다. 어릴 때는 교회를 다녔지만 포항으로 이사 가면서 잠시 멀어졌던 신앙의 끈은 다시 고향으로 돌아오면서 이어졌습니다. 옛 교회에서는 남자 성도들과 여자 성도들이 각각 다른 공간에 앉았던 기억도 생생하게 간직하고 계십니다.

"광야의 시간 끝에서, 다시 교회를 붙들다"

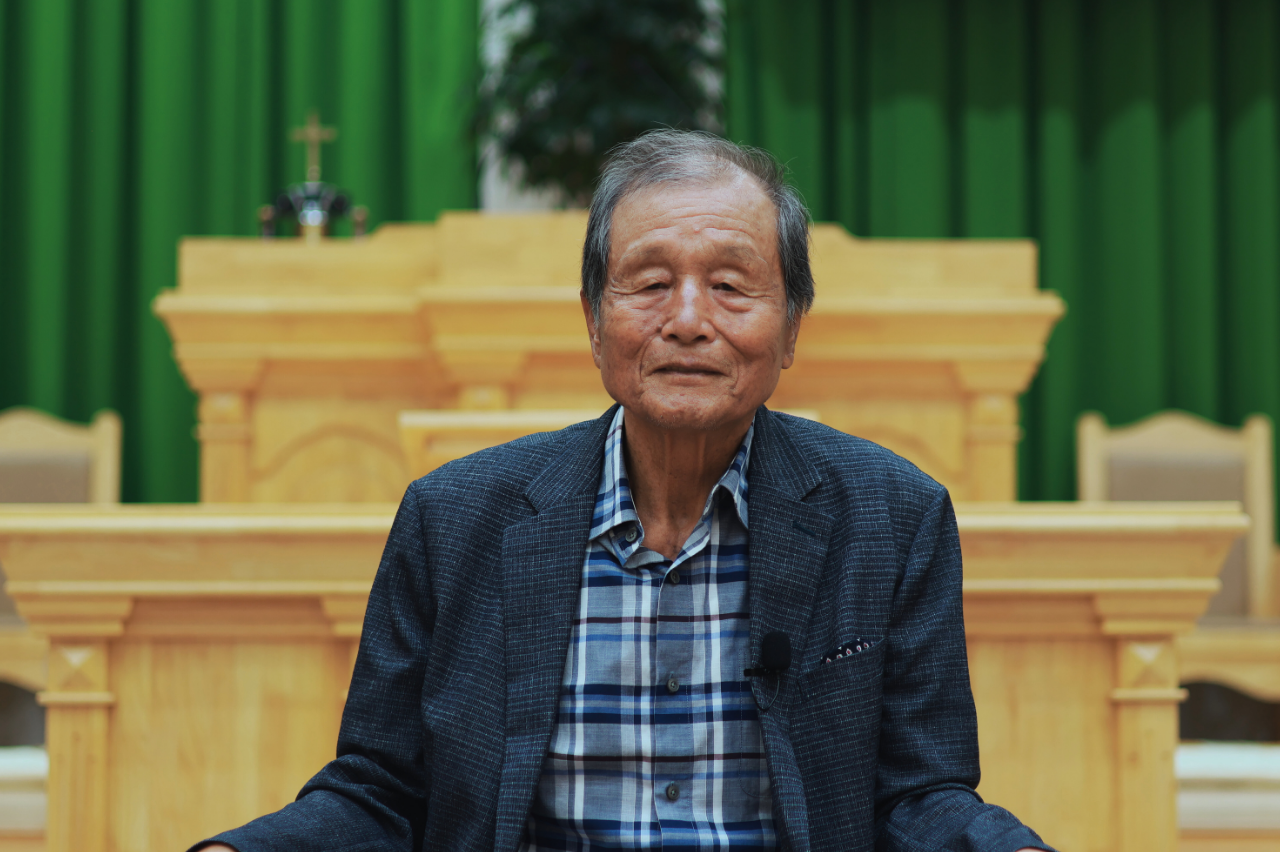

“나는 20년은 교회 안에서 자랐고, 40년은 광야에서 방황했습니다.” 남정우 장로는 자신의 인생을 두 구간으로 나누어 회고했다. 유년 시절부터 어머니 손을 붙잡고 다닌 교회, 그 익숙하고 따뜻했던 신앙의 품은 언제부턴가 그의 삶에서 멀어졌다. 서울로 상경한 뒤, 청년 시절과 군 복무, 그리고 결혼과 사업으로 이어지는 현실 속에서 그는 교회보다 바쁜 일상이 우선이 되었고, 그렇게 신앙은 ‘거리감’이 되어버렸다. “교회보다 등산 모임이 먼저였던 시절도 있었습니다. 하나님께 부르심을 받았지만, 순종하지 못했죠.” 그러던 어느 날, 60을 앞둔 장로는 평소처럼 새벽 예배를 드린 후 출근길에 나섰다가 뜻밖의 교통사고를 겪는다. 차량은 전복되었지만, 그는 ‘기스 하나 없이’ 걸어 나왔다. “그 순간 깨달았습니다. ‘하나님께서 나에게 경고하셨구나.’ 죽을 수도 있었지만 살려주셨구나.” 그 사고는 그에게 다시 신앙으로 돌아올 계기가 되었고, 그는 그날 이후 새벽 예배를 한 번도 빠지지 않았다. “지금은 내가 먼저 주일을 지키고, 새벽을 여는 사람이 되었습니다. 하나님은 그런 방식으로 저를 부르셨습니다.”

장금식장로님

업로드중입니다

시간은 흐르고 사랑은 남는다

감꽃 , 홍시처럼 달콤한 영덕읍교회 이수자 집사님의 이야기를 소개합니다.